Le 2 mai 2019 marquera le 500ème anniversaire de la mort de Léonard de Vinci.

Le 2 mai 2019 marquera le 500ème anniversaire de la mort de Léonard de Vinci.

2019 sera donc une année de commémoration du maître italien, inaugurée avec l’ouverture aujourd’hui 15 avril d’une première exposition à Turin « Léonard de Vinci: dessiner le futur ».

Une exposition exceptionnelle aura également lieu en France, au musée du Louvre, à partir d’octobre 2019, mais elle est menacée ces derniers temps par une remise en question par le gouvernement italien des accords de prêts entre la France et l’Italie.

Le Louvre, pourtant, avait décalé la date de son exposition afin de permettre à l’Italie d’honorer en premier son génie de la Renaissance – qui avait choisi de fuir son pays natal qui ne lui accordait que peu de reconnaissance…

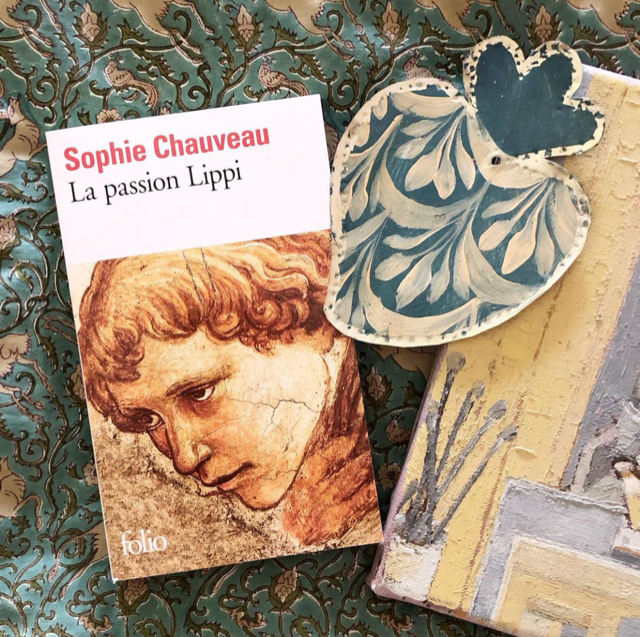

Ce 500ème anniversaire, c’est donc l’occasion de sortir enfin de ma pile de livres à lire cette biographie écrite par Sophie Chauveau, achetée il y a deux ans au Clos-Lucé, dernière demeure du génie. Une biographie parmi des centaines évidemment, car Leonard de Vinci n’en finit pas de fasciner.

Vinci reste le personnage le plus complexe et le plus controversé. Pas un demi-siècle ne s’écoule sans une nouvelle révision de sa vie, sinon de ses oeuvres dont l’attribution évolue radicalement selon les époques.

Léonard de Vinci est une légende, à laquelle il a contribué en brouillant les pistes et en s’imposant parmi les personnages les plus complexes et les plus controversés.

Difficile parmi toutes ces centaines de biographies de démêler le vrai du faux – Sophie Chauveau explique qu’elle a choisi de s’en tenir aux certitudes et aux dates avérées, et pour le reste, elle a fait le tri parmi les informations qui se recoupent au moins trois fois dans l’impressionnante documentation qu’elle a étudiée pour son livre.

La biographie est construite chronologiquement, en courtes parties. Tout en gardant un fil conducteur, cela donne un ouvrage didactique aisé à suivre, où la narration au présent se mêle au conditionnel. Très vite, l’écrivaine nous brosse un portrait de l’artiste qui confère au récit une réelle présence:

Son physique défie tous les éloges. Vasari, même Vasari n’ose le détailler tant il est hors du commun. D’autres parlent de ses contours angéliques, de ses yeux clairs, bleus ou verts, personne ne tranche, de ses cheveux blonds ou roux, on opte pour le blond vénitien. Une carnation claire, un grain de peau serré, magnifique. Un corps d’éphèbe élancé. Et, chose remarquable à l’époque, une taille gigantesque. Il dépasse le mètre quatre-vingt dix. Quant à sa voix, elle serait terriblement haute. Suraigüe même. Et il en jouerait comme d’un instrument magistralement travaillé. Sa gentillesse est légendaire, son humour fait florès. Sociable et bon camarade, il se taille dans la confrérie des peintres, artistes, artisans – ainsi sont classés les Florentins – une solide réputation de bon vivant.

Elle lève les tabous autour de la sacralité du personnage, dont la sexualité a toujours interrogé, mais que la pudibonderie a préféré pendant cinq siècles dire chaste, abstinent, même impuissant. Cinq siècles pour oser écrire dans les biographies le secret de polichinelle qui pourtant n’avait rien d’un secret pour ses contemporains: son homosexualité.

Lire la suite →

Le 2 mai 2019 marquera le 500ème anniversaire de la mort de Léonard de Vinci.

Le 2 mai 2019 marquera le 500ème anniversaire de la mort de Léonard de Vinci.